このページから、戦略実行4STEPの4つの段階について詳しく見てまいります。お急ぎの方は、各ページ上部の要点のみご覧いただいても、概要がわかるようになっております。

- このページの要点

-

- S段階での主な失敗は、「一貫性のある戦略が策定できていないこと」と「戦略が日常業務と結びつかないこと」

- 「自社ならではのリソース」と一貫性のある「差別化」の方法をとることが必要

- 戦略と日常業務を結びつけるためには、各部門が共通で使える戦略指標を設定することが有効

- 戦略指標の基本パターンとして「価値基準をクリアしていただいたお客さまの数」を使うと、各部門それぞれの立場からこの指標値を改善することが可能

- 価値基準の基本パターンは、「お客さまの価値享受状況」、「全数アンケート」、「サンプリングアンケート」の3通り(業種のタイプによる)

S段階での失敗

戦略を実行するためには、まず戦略を策定する必要があります。

ほとんどの企業においては、なんらかの「戦略」が存在しているでしょう。

しかし、どれほどの企業で、戦略が有効活用されているでしょうか。

戦略の内容を冊子にしたり社長のビデオを作ったりしても、それはそれで完結してしまい、日常業務は別の次元で動いていることが少なくないのではないでしょうか。

戦略が実行されない原因は、次段階以降の戦略伝達(T)、戦略実施(E)段階にあることも多いですが、戦略策定(S)段階で失敗しては、その先に進むことすらできません。十分に時間をかけて、しっかりとした戦略を立案し、S段階をクリアしたいところです。

ステップ社のケース(対策前)

架空の旅行会社ステップ社における、社員の声を把握してみます。

| 佐々木社長 | 我が社の戦略は、お客さまに信頼される旅行会社であることです。また、団体旅行の減少を受け、パッケージツアーの開発・販売に注力しています。 |

|---|---|

| (経営企画部) 遠藤さん |

そろそろ来年度の戦略を策定しないとならないけれど忙しくて時間がない。今年と同じでいいか。 |

| (商品企画部) 香川さん |

どんないい商品を企画をしても営業ががんばって売ってくれないんです。 |

| (営業部) 長友さん |

うちの商品は価格競争力がないのでいくら営業ががんばっても売れません。ここだけの話だけど。 |

| (営業部) 阪口さん |

前年度比130%が売上目標? それは無理でしょう。今年もだめだったわけだし・・・ |

S段階における主な失敗

(1)戦略が成立していない

佐々木佐長が戦略としてあげている「お客さまに信頼される」ということはもちろん大事なことですし、社是や経営理念とするのはよいかもしれませんが、戦略という点では具体性に欠けており、具体的に何をすればよいのかわかりません。また、パッケージツアーに注力するというのも、ほかの旅行会社(競合)も実施している可能性が高く、競合に対して差別化できているとは考えにくいため、お客さまに自社を選んでいただく理由にはなりにくいでしょう。

少なくとも戦略の定義としてあげた「お客さまにとって価値のある商品・サービスを、自社ならではのリソースを使って、競合に対して差別化された形で提供するための具体的な方針を示すもの」の各要素(赤文字部分)は埋まるくらいでないと、戦略とは呼べないでしょう。

(2)戦略と日常業務が断絶

本ケースでは戦略自体が成立していないので、日常業務には反映しようもありませんが、戦略自体は成立していても、いざ日常業務に落とし込むとなると何をやればよいかわからないことも多々あります。戦略は、社長室で策定して終了する話ではなく、現場の日常業務の中で実行されて初めて意味を持ちますので、日常業務との関連を見越した戦略策定が必要です。また、戦略が成立しておらず、商品企画部と営業部が日常業務においてなすべきことが不明瞭になっており、結果として、不毛な責任の擦り付け合いが発生しています。

(3)戦略を軽視する風潮がある

これは、「(1)戦略が成立していない」の原因となりうることですが、戦略実行4STEPのどこかでつまずいてしまっている状態ではいたしかたない面もあります。4STEPのどこかでつまずいてしまった場合、たいていは成果が出ないでしょう。たとえば、多大な労力とコストをかけて戦略を策定(S)したにもかかわらず、それに続く伝達(T)・実施(E)などの段階でつまずいてしまった場合、それまでの努力が水泡に帰することになります。そうなると、労力とコストをかけた分、何もしなかったときよりも費用対効果が悪くなってしまいます。このような状況では、「そもそも戦略を策定しても意味がないのではないか」という戦略軽視の風潮が出てきてしまいます。そして、翌年度の戦略策定の際に、「どうせ効果はないだろうが、例年やっているので、適当にやっておこう。」となり、ますます実行できない戦略が策定されるという悪循環に陥ります。

この悪循環を断ち切るためには、とにかく1回、戦略実行4STEPを最後まで回してみることをおすすめいたします。特に、「戦略は策定したが(S)、計画倒れになってしまった(T段階以降失敗)」ような場合は、既によい戦略ができている可能性がありますので、 本サイトも参考にしていただきT段階以降を再度実施されると、戦略の重要性が認識され、スムーズに戦略実行4STEPが回り出すかもしれません。

(4)目標値が高すぎる

成熟した市場であれば、ある事業が単年度で10%も20%も成長するということは、なかなか難しいでしょう。まずは、市場の成長率を参考に、現実的に達成できる目標値を設定することが重要です。たとえ、前年度比+2%の目標値であっても、それを達成した社員にとっては、成功体験として大きな自信になります。また、それ以上に注意しなければならないのは、高い目標を掲げ、それが達成できなかったにもかかわらず、特に罰せられることもなかった場合です。こうなってしまうと、「どうせ目標は達成できないし、たとえ達成できなかったとしても特に困らない」といったように、目標が形骸化してしまい非常に危険です。

もちろん、高い目標が絶対にだめというわけではありませんが、そのためには経営側も覚悟が必要で、目標達成を支援する投資を集中的に行うなどが必要になってきます。

対策

対策1:定義に従い一貫性のある戦略を策定する

(1)定義にあてはめる

まずは、本サイトでの戦略の定義にもとづき、

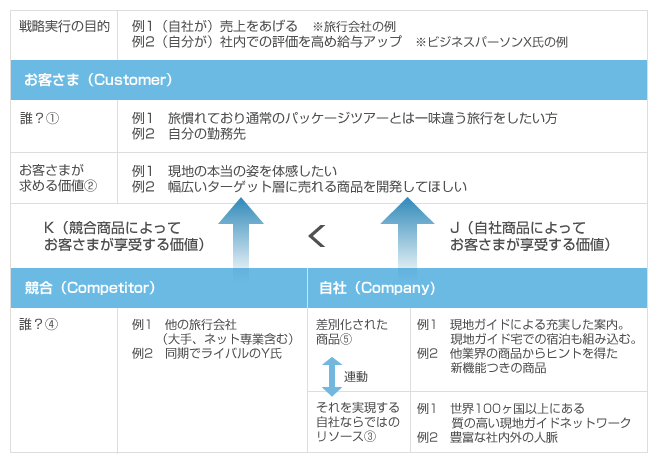

お客さま(1)にとって価値(2)のある商品・サービスを、自社ならではのリソース(3)を使って、競合(4)に対して差別化された形(5)で提供するための具体的な方針

を示すことが必要です。( )内の数字は下図の丸数字と対応しています。

(2)「自社ならではのリソース」と「差別化」を連動させる

3Cフレームワークでは、ともに「自社:Company」に分類されることになりますが、両者ははっきりと分けて考えるとともに、両者の連動をとることが必要になります。

たとえば「低価格」ということを「競合に対する差別化」とする場合、 それを可能にするための「自社ならではのリソース」(独自設備・技術など)がないと、長期的には成功しません。瞬間的に値下げをすることは簡単にできますが、規模の経済によって低コストで商品を生産できたり、独自の調達ルートを持っているなどの「自社ならではのリソース」がないと、値下げを継続することができなくなります。

仮に、高い品質の商品をつくる独自の技術という「自社ならではのリソース」がある会社であれば、「競合に対する差別化」は低価格ではなく、 高品質ということにしたほうがよいでしょう。

そして、自社ならではのリソースを使って、K(競合商品によってお客さまが享受する価値)よりもJ(自社商品によってお客さまが享受する価値)を大きくするような戦略を策定することになります。

上図の例1では、「質の高い現地ガイドネットワーク」というリソースを使って、現地ガイド宅での宿泊も組み込んだツアーを販売し、「現地の本当の姿を体感したい」というお客さまが求める価値を提供する戦略です。

一方、例2は戦略実行の目的が売上をあげることではなくなっていますが、考え方は全く同じです。

また、「自社ならではのリソース」は、一朝一夕に獲得できることは少なく、継続的な企業努力によって初めて手に入れることができるものと考えられます。戦略に従って日常業務を実施するなかで、リソースをさらに磨き上げていくことが重要です。

たとえば、豊富な指導ノウハウというリソースを活かして、競合よりも高い合格率で差別化する資格学校があったとします。当然、リソースを活かして日常業務(指導)を行いますが、その中で受講者がつまずきやすい点などのノウハウをさらに拡充することで、リソースがさらに強化されます。そうなると、競合とさらに差別化をはかることが可能になり、好循環を生み出すことができます。

(3)現実的な目標設定を行う

過大な目標設定は社員の意欲をそぎ、戦略自体の形骸化を招く恐れがあります。市場の成長率や、自社の過去の実績などを参考に、実現可能なレベルの目標設定を行います。

対策2:全社横断的に適用できる戦略指標を1つ設定する

(1)戦略指標設定の基本的考え方

戦略を策定しても、それを日常業務と結びつけなければ、実施はおぼつきません。この問題に対しては、戦略を遂行するとその値が改善されるような指標(以下では「戦略指標」と呼びます)を設定することが有効です。

ここで、戦略指標には、次のような性質が求められます。

- 指標値を改善させようとするとおのずと戦略が実施されること

- 各部門が共通で使えること

- 計測しやすいこと

以下では、この性質を満たした指標の設定方法について考えてまいります。

そもそも、なぜ戦略を実行しようとしているのかというと、もっとも重要と言ってよい目的は、売上をあげることでしょう。では、売上を指標にすればよいかというと、答えはNoであることが多いと思います。と言いますのも、社長が社員に対して「売上をあげろ」と指示する場合、社員にはいろいろな手段が考えつきます。仮に、この会社の戦略が「モノづくりにこだわり、価格は高くとも高品質の製品を提供する」だった場合、戦略をしっかりと覚えている営業担当者であればきちんと高い品質を訴求するでしょうが、戦略を忘れてしまっている営業担当社員は目先の売上をあげるために大幅な値引きをするかもしれません。その結果、利益が減少して高品質の製品を開発・提供するための資金がなくなり、戦略が実行されないことになってしまいます。

これは、戦略を忘れてしまった社員が悪い面もありますが、「売上をあげろ」という指示にも大きな問題があります。つまり、「売上をあげろ」という「アバウト(おおざっぱ)」な指示では、戦略に沿わない行動を誘発する可能性が高いということです。

そこで、直接、売上を指標にはせずに、売上があがる構造を再考してみます。売上を継続的にあげるためには、自社の商品やサービスに満足していただくことが必要でしょう。これによって、リピートしてもらったり口コミなどでほかの人にすすめてもらえる場合もあるでしょう。お客さまに満足してもらう方法としては、「高品質の商品・サービスを提供する」、「低価格にする」、「即日配送する」などいろいろな方法が考えられますが、「うちの会社はこの方法で行こう」と決めた具体的な方針が戦略です。実際の時間軸に沿って整理しなおすと、

- 戦略に従った行動をとる →

- 戦略的に提供する価値をお客さまに享受していただき満足していただく →

- リピートや口コミなどによって継続的な売上があがる

という流れになります。そして、価値を享受し満足していただいたお客さまが増えれば増えるほど、売上も向上することが期待されます。

(2)戦略指標の基本パターン

ここまでの検討を踏まえ、価値を享受してもらったお客さまの数を指標にするとよさそうなのですが、このままだと若干抽象的になってしまいますので、実際に指標として使うためには、一定の基準(以下、価値基準と呼ぶことにします)を設定し、それをクリアする価値を享受してもらったお客さまの数という形に整理したほうが便利です。たとえば、資格学校を例にとると、「試験に合格する」ということを価値基準とし、その基準をクリアした方(合格した方)の数を指標とすることになります。投信会社の場合であれば、「5年間で資産を10%増やす」ということを価値基準とし、それ以上の運用成績をあげたお客さまの数を指標にすることができそうです。

戦略指標の基本パターン

= 価値基準をクリアしていただいたお客さまの数

= お客さま総数 × 価値基準をクリアしていただいたお客さまの割合(価値基準クリア率)

ここで、先に掲示した戦略指標に求められる性質が満たされているかを確認しましょう。

・指標値を改善させようとするとおのずと戦略が実施されること

指標値を改善させるためには、戦略に基づいた価値をしっかりとお客さまに提供して満足していただく必要がありますので、自然に戦略が実施されることになります。上述の資格学校であれば、とにかくお客さまの合格をサポートすることになります。

・各部門が共通で使えること

戦略指標の基本パターンを変形した式をみると、この指標は、「お客さま総数」という営業部門が主に追い求める数値と、「価値基準クリア率」という開発、生産、提供部門が主に追い求める数値の積となっており、各部門がそれぞれの立場からこの指標値を改善することが可能です。お客さま総数が増えなかったとしても、開発・生産系の部門としては、商品やサービスの質を高めることを通じて価値基準クリア率を高めれば、指標値全体を改善させることが可能です。営業系の部門としては、お客さま総数を増やすことができれば、価値基準クリア率が一定だったとしても指標値全体を改善することが可能です。

ただし、誰でもいいからお客さま総数を増やそうとすると、自社の商品・サービスに価値を見出さないお客さまもが増えてしまう可能性があります。たとえば、「英語は全く自信がないけれど、気分転換のために週一回英語に触れたい」というお客さまを、スパルタ式でTOEICの得点大幅アップを目指す英会話教室に入れてしまうような場合です。価値基準が「TOEIC得点を730点以上にする」ということだったとすると、おそらくこのお客さまは価値基準クリアには至らないと考えられるため、戦略指標はまったく改善されないことになります。

となると、営業担当者にとっては、むやみに誰でもいいから客をつかまえることは得策ではなく、お客さまが求める価値をしっかりと見極めて、適切なお客さまにアプローチするということが必要になってきます。適切な戦略指標を設定することで、戦略に沿わない行動を極力制限する効果が生まれるわけです。

・計測しやすいこと

たとえばTOEICの点数730点以上という価値基準であれば、お客さまからヒアリングすれば容易に計測可能でしょう。これ以外の場合でも、概ね計測のしやすさは確保されているのですが、これにつきましては、次項「価値基準の設定方法」と一体的にご説明いたします。

(3)価値基準の設定方法

では、価値基準はどのように設定すればよいでしょうか。前項でも触れましたが、実務で指標を活用するためには、指標値が計測しやすいものであることが必要です。試験の合格者数のようなものであれば、計測は比較的容易でしょうし、投資信託の場合ならまず100%計測できるはずです(計測できない、つまり、お客さまの損益を把握していないのならば計測以前の大問題です)。

しかし、すべての商品・サービスでお客さまが享受した価値を計測できるとは限りません。

そこで、価値基準を設定するにあたり、サービス提供側が「サービス利用者の属性」、「サービス利用者の価値享受状況」の二つを把握できているか否かによって、自社のサービスを分類し、それぞれの分類に応じた基準を設定すると効果的です。

「サービス利用者の属性」を把握できているとは、要するに「お客さまが誰だかわかっている」という意味です。BtoBの場合や、BtoCでも会員制であったり、お客さまがお名前を登録した上で利用するサービスの場合は、サービス利用者の属性が把握できていると考えられます。

一方、「サービス利用者の価値享受状況」を把握できているかは、例を挙げたほうがわかりやすいでしょう。たとえば、「長期的スパンでお客さまの大事な資産を増やします」という価値を提供するA投資信託サービスがあったとしたら、その価値をお客さまが享受したかどうかは、運用結果を見れば定量的に把握することができます。目標以上に運用益が出ているのであればお客さまはA投資信託が提供する価値を享受できていると考えられますし、損失が出てしまっているのであれば価値は享受できていないと言えるでしょう。

これに対して、「快適な滞在」という価値を提供するBホテルの場合、宿泊してくれたお客さまが価値を享受した(快適に滞在した)かどうかは、表情などからある程度推察することはできるかもしれませんが、定量的に把握することは難しいでしょう。

このように、「サービス利用者の属性」、「サービス利用者の価値享受状況」を把握できているかどうかでサービスを分類すると、次のように整理できます。利用者が誰だかわからないのに利用者の価値享受状況は把握できているということはありえないので、全3タイプとなります。

| タイプ | 利用者属性 の把握 |

価値享受状況 の把握 |

サービスの例 | 価値基準のタイプ |

|---|---|---|---|---|

| A:利用状況把握型 | ◯ | ◯ | 資格学校、投資信託、ソーシャルゲーム、SaaSサービス | 実際の価値享受状況 |

| B:利用者特定型 | ◯ | ✕ | ホテル、雑誌定期購読、旅行会社、会員カードのあるスーパー | 利用者アンケート(全数調査)結果で代用 |

| C:利用者不特定型 | ✕ | ✕ | 飲食店、駅の売店、スキー場 | 利用者アンケート(サンプリング調査)結果で代用 |

タイプAは、利用者の属性、価値享受状況ともに把握できている場合です。たとえば、資格試験合格を支援する資格学校にとって、学生は当然把握していますし、何人の学生が資格を取得できたのかも比較的容易に把握できるでしょう。

上で例に挙げた、投資信託の場合もタイプAに分類されるでしょう。このタイプの場合は、実際の価値享受状況を価値基準として用いることができます。

タイプBは、利用者の属性はわかっているものの、利用者が価値を享受したかどうかは把握できないような商品・サービスが分類さます。こちらも例として上述した「快適な滞在」を約束するホテルの場合、価値享受状況自体ははっきりとわからないので、それをそのまま価値基準にすることは難しいでしょう。

そこで全てのお客さまを対象に、価値を享受してもらえたかを問うアンケートをお願いすることによって、価値享受状況のかわりとすることが現実的だと考えられます。

タイプCでは、そもそも利用者が誰であるかすらわからず、利用者が価値を享受したかどうかも、直接的に把握する術がありません。このような場合は、全てのお客さまにアンケートをお願いすることは不可能ですので、サンプリング調査的に利用者アンケートを実施し、そこで価値の享受状況を調査することになります。

たとえば、「食材の新鮮さ」という価値を提供するレストランであれば、「新鮮さに対する満足度が80%」などを価値基準として設定することになるでしょう。なお、アンケートでは、提供する価値に関する項目(この例では新鮮さ)と、それ以外の項目(たとえば店の雰囲気)を混在させた質問形式にすることによって、戦略が機能しているかを確認するとよいでしょう。単に、全体の満足度だけを質問すると、何故満足しているのかわからなくなってしまいます。新鮮さをウリにしていたつもりなのに、実は低価格にひかれてお客さまが来ていたということもありえます。

タイプAのように「実際の価値享受状況」が把握できればもっとも信頼性の高いデータとなりますが、タイプBやCのように代用的な価値享受状況であっても何もないのと比較すれば雲泥の差です。

また、実際の価値享受状況が把握できるタイプAの場合でも、利用者アンケートを併用することによって、データの信頼性をより高めることができるでしょう。

業種別の価値基準の一例を、下表に示しますので、参考にしていただければ幸いです。

| サービス提供例 | 価値基準の タイプ・例 |

||||

|---|---|---|---|---|---|

| タイプ:業種 | 提供価値例 | 戦略例(強み) | 属性把握 | 価値享受状況 把握 |

|

| A: 投資信託 |

(うちを使えば)長期的にお客さまの資産が増えます | 長期分散投資、システム化によるコスト削減 | ◯ | ◯:運用成績を把握 | 【実際の価値享受】 3年間で5%資産を増やす |

| A: ピアノ教室 |

(うちで練習すれば)1年間でベートーベンが弾けるようになります | 有名ピアニスト講師、楽しく続けられる雰囲気 | ◯ | ◯:上達レベルを講師が把握 | 【実際の価値享受】 1年以内に実技試験に合格 |

| A: コピー機販売 |

(うちのコピー機は)めったに故障しません | 自動予防保全機能搭載 | ◯ | ◯:エラーによる停止時間、修理要請回数を把握 | 【実際の価値享受】 1年間の停止時間が1時間未満 |

| B: ビジネスホテル |

(うちに泊まれば)快適に滞在できます | 大浴場、高品質ベッドと枕、アロマ | ◯ | ✕:表情は快適そうだが内心はわからない | 【全数アンケート】 宿泊の快適性に関する満足度90% |

| B: 定期購読雑誌 |

(うちの雑誌を読めば)業界での仕事を有利に進められます | 国内外の充実した取材ネットワーク | ◯ | ✕:満足度はもとより、読んでいるかもわからない | 【全数アンケート】 記事の専門性に関する満足度80% |

| C: 和風居酒屋 |

(うちの魚は)静岡の漁港から直送しているから新鮮でおいしいですよ | 漁業者や農家との関係、高速インター近くの立地 | ✕ | ✕:おいしそうにはしてるが内心はわからない | 【サンプリングアンケート】 食材の新鮮さに関する満足度80点以上 |

ステップ社の対策

ステップ社では、これまでのお客さまアンケートを振り返ったところ、「旅慣れたお客さまが増え、単に観光名所を巡るだけの旅行は人気が低迷している」状況が垣間見えてきました。

そこで、佐々木社長が長年にわたって培ってきた「豊富な現地ガイドのネットワーク」を活かして、「現地ガイド宅での宿泊を組み込んだ、旅先により深く触れるツアー」を開発・販売していく戦略を策定しました。

ここで、戦略の定義に含まれる各要素は次のとおりです。

- お客さま(メインターゲット):

⇒ 旅慣れており通常のパッケージツアーとは一味違う旅行をしたい方 - お客さまに提供する価値:

⇒ 現地に精通しホスピタリティにあふれる現地ガイドとの交流を通じて、現地の本当の姿を体感していただく旅。 - 競合:

⇒ 他の旅行会社(大手、ネット専業含む) - 競合に対する差別化ポイント:

⇒ 現地ガイドによる充実した案内。現地ガイド宅での宿泊も組み込む。 - 差別化を実現するための自社ならではのリソース:

⇒ 世界100ヶ国以上にある質の高い現地ガイドネットワーク

また、全社横断的に目指すべき戦略指標として、「ガイドに対する満足度90%以上の旅行者数」を設定し、お客さま全員に対してアンケートを実施し、指標値を計測することにしました。

そして、昨年度の全旅行者数(5,000名)の10%にあたる500名を目標値とし、これを目指して、商品企画部はツアーの企画を実施、営業部門は販売に力を入れることになりました。

対策後の、ステップ社の社員の声は次のとおりでした。

| 佐々木社長 | 以前、経営コンサルタントに戦略を考えてもらったときは、難解な戦略でほとんど機能しなかったが、それほど難解な戦略理論は使わなくても、一貫性を保った戦略は策定できるんだな。この戦略でがんばっていこう。 |

|---|---|

| (商品企画部) 香川さん |

いい商品を作って、営業部にたくさん売ってもらおう。そして、全社共通の指標値を改善していこう。 |

| (営業部) 長友さん |

商品の差別化ポイントはそこなのか。じゃあ、そこをしっかりとお客さまに訴求していこう。 |

| (営業部) 阪口さん |

この戦略と目標値なら、今年はがんばってみよう。もしかしたら目標を達成できるかもしれない。 |