(1)「戦略」の定義と重要性

戦略の本質

まず、本サイトにおける「戦略」とは、経営戦略の中でも、主に事業戦略を対象とします。中小規模の企業であれば、「事業戦略=企業戦略」の場合も多いでしょう。その上で、「戦略」を次のように定義します。

「お客さまにとって価値のある商品・サービスを、自社ならではのリソースを使って、競合に対して差別化された形で提供するための具体的な方針を示すもの」

「SWOT分析」、「5Forces」、「PEST分析」・・・など、事業戦略に適用できる優れた経営戦略論、フレームワークは世の中にたくさんあり、一定の条件下では、そういったフレームワークを用いることが適切なケースも、もちろん存在します。たとえば、新たに参入する事業を決定する場合には「5Forces」、外部環境の急激な変化に応じて中長期計画を見直す場合には「SWOT分析」が有効な手法になるでしょう。

しかし、「既に参入している事業でのシェア拡大を目指す」場合に「5Forces」を使ったり、「競合の新商品に対抗する商品を急ぎで開発する」場合に「SWOT分析」を始めても、有用な結果は得られないでしょう。本サイトをご覧いただく上で各手法の知識は不要ですので、ここでは詳述いたしませんが、これらの手法を利用する際の最大の問題点は、「使いどき」を判断することが非常に難しいということです。

これに対して、ほぼ全てのケースに適用できるとともに、適用すべきフレームワークが、「3C(Customer:お客さま、Competitor:競合、Company:自社)分析」です。「既に参入している事業でのシェア拡大を目指す」場合にも、「競合の新商品に対抗する商品を急ぎで開発する」場合にも、お客さま・競合・自社という3者は必ず登場し、「お客さまに、競合ではなく自社を選択していただく方法を考える」必要があります。

(なお、「ブルーオーシャン戦略」は、端的に言うと、「競合のいない領域を選べ」という理論ですが、これは、競合が気づいていない、気づいているが全く追いつけていないというだけで、競合は潜在的には存在していると考えられます。)

そこで、弊社では、「3C分析」を基盤とした上で、「お客さまにとっての価値」、「競合と自社におけるリソースと差別化」を強く意識して、上記の定義を用いることにしております。さらに詳しくは、【STEP1】S(戦略策定)段階 対策1 をご覧ください。

戦略の重要性

戦略の実行によって得られるものは多岐に渡りますが、一例を以下に示します。

- 業績が向上する可能性が高まる

- 戦略という仮説を検証することで、仮説の精度が高まる

- 経営者と従業員の共通言語となり、全社員が同じ方向を向きやすくなる

- 戦略的思考をできる優秀な人財を育成できる

特に小回りのききやすい中小規模の企業の場合、「仮説検証を素早く行う」、「全社員が同じ方向を向いて一丸となる」といったことは大企業と比較して進めやすいことが多く、 規模が小さいことを強みにしやすいので、うまく戦略を実行すれば、大きな成果が期待できます。

(2)なぜ戦略は実行されないか

さて、上述のとおり、戦略の実行は非常に重要なことですが、現実的にはなかなかうまく行かないことが多いように見受けられます。 そもそも、戦略を実行するとは、ある方針に従って自社のリソースを活用し付加価値を生み出すわけで、企業経営そのものと言っても過言ではありません。ですから、それほど簡単なことではないのは間違いないでしょう。しかし、難しいからと言って何もしないでいるわけにもいきませんので、戦略が実行されない主な原因を考えてみます。

戦略策定段階の問題

まず、戦略が策定されていない場合は、当然、戦略が実行されるわけがありません。 ここで、「戦略が策定されていない」というのは、たとえば、「現実的に無理がある」、「目標設定が高すぎる」など、策定された戦略自体に不備がある場合も含みます。

戦略伝達段階の問題

次に、仮に戦略が十分に策定されていたとしても、それが社員に伝わってなければ、戦略は実行されないでしょう。よくPDCAやPDSなどと言って、P(プラン)のすぐあとにD(実行)が来ることが多いですが、 企業の戦略の場合、戦略を策定するのは経営層で、戦略を実施するのは現場の社員というように、P・Dの主体が異なることが多いですから、PとDの間に、戦略を社員に伝えるというプロセスが必要になるでしょう。

戦略実施段階の問題

さらに、戦略が社員にしっかり伝わったとしても、戦略を実施する現場にはいろいろ問題があるでしょう。

たとえば、評価制度があげられます。ある企業の戦略が「お客さまの満足度を長期的に向上させることを目指す」だったとします。このとき、営業部員の評価基準が「直近の売上高」であれば、「戦略はわかるけれど、評価される自分の身になれば、とにかく目先の売上をあげなくては」ということになり、なかなか戦略は実現しないでしょう。

戦略検証段階の問題

上記までの各段階での問題をクリアすれば戦略自体は実行される可能性が高いですが、「果たしてその戦略は妥当だったのか」ということを検証することが重要です。

「戦略」に正解はなく、「こうすればうまく行く可能性が高い」という「仮説」にすぎません。

そのため、仮説の検証が必要ですが、戦略を策定してから結果(多くの場合は売上として表現される)が出るまでには時間がかかるため、検証が十分になされないケースも多いように見受けられます。

しかし、ここでしっかりと検証しておかないと、仮に売上が増えたとしても、それが戦略の効果なのか、たまたま景気がよかったなど他の要因なのかを判断することができず、その戦略を継続してよいのか修正すべきなのかわかりません。 翌年、さらによい戦略を策定するために、実施した戦略を検証する段階は不可欠です。

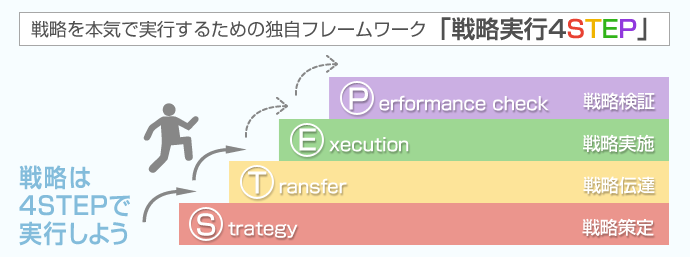

(3)戦略実行4STEP

上で見た以外にも、戦略が実行されない理由はいろいろありますが、上記の4つの段階に沿って整理すると次のようになります。

| 戦略策定段階 (Strategy) |

戦略が成立していない、戦略と日常業務が断絶、戦略を軽視する風潮がある、目標値が高すぎる |

|---|---|

| 戦略伝達段階 (Transfer) |

従業員に戦略が十分に伝わっていない、戦略の内容と伝達対象者にずれ |

| 戦略実施段階 (Execute) |

戦略と評価制度が非連動、戦略指標値が可視化されていない、戦略指標値改善に向けてのマネジメント不足 |

| 戦略検証段階 (Performance check) |

そもそも検証していない、成果発現までのタイムラグの取扱いに失敗 |

ここで、各段階の頭文字をとって、戦略を実行するために意識すべきこの枠組みを「戦略実行4STEP」と呼ぶことにします(なお、3段階目の「実施」は日常業務として実施するという意味であるのに対して、全段階を統括する意味で「実行」と表現しています)。

各段階は、文字通りステップ(段階)的にクリアする必要があるため、どこかの段階でつまづくとその先には進めなくなってしまうことに注意する必要があります。

そもそも戦略が成立していなければ、伝達すること(T)や実施すること(E)は不可能ですし、多大なコストと労力をかけて戦略を策定(S)しても、うまく伝達(T)できなければ、実施(E)されることはないでしょうし、成果が出るわけがありません。 「経営コンサルタントに戦略策定(のみ)を依頼したけれど何もかわらなかった」というような場合はこのパターンが多いのではないでしょうか。

まとめると、戦略が実行されないのは、4STEPのうちのどこかで何らかの問題が起きているからだと言えます。

逆に言うと、4STEP全体を見通して戦略実行を進めること、つまり、4STEPのどこかにボトルネックを作らないことが重要になってきます。そのためには、各段階で戦略実行を妨げる要因・ボトルネックを取り除いていく必要があります。

(4)戦略実行4STEPを使ったケーススタディ

次ページ以降では、4STEP全体を見通して戦略実行を進めるための具体策を、架空の旅行会社「ステップツーリズム社(以下、ステップ社)」のケースに沿って、

S ・ T ・ E ・ P の順に見てまいります。

ステップ社は、旅行が大好きで若い頃に世界中を放浪した経験を持つ佐々木社長が20年前に設立した従業員数約100名の旅行会社で、東京、札幌、名古屋、大阪、福岡に店舗を持っています。

ステップ社の主力商品は、主に個人客向けの国内・海外パッケージツアーと、主に官公庁・企業・学校向けの団体旅行に大別されます。

旅行業界は、長引く不景気や団体旅行ニーズの減少などによって厳しい市場環境にあり、また、最近はネット専業企業の参入も増え、ステップ社の経営は厳しさを増しているのが現状です。